Je suis très heureux de vous présenter ma chronique pour le

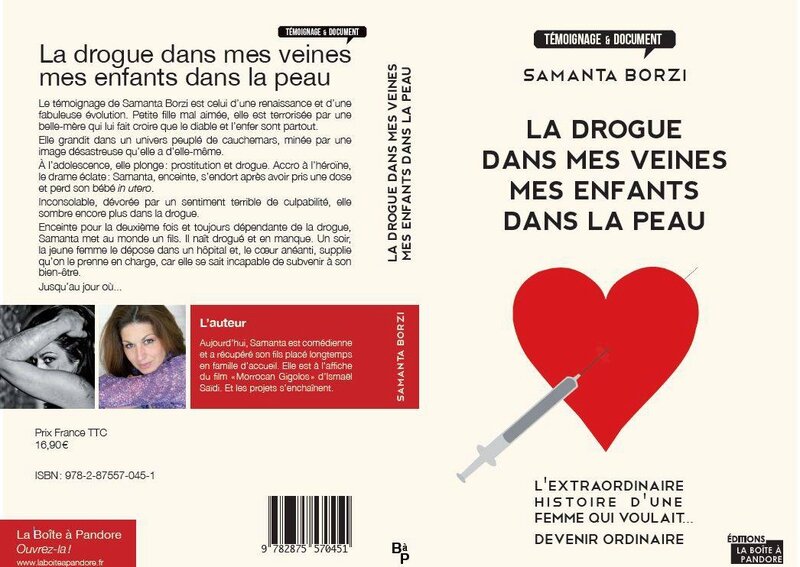

livre de Samanta Borzi, intitulé : « La drogue dans mes veines Mes

enfants dans la peau ». Cette chronique, pour tant de raisons, me tenait

particulièrement à cœur. Voilà un mois que je la tissais dans ma tête

jour et nuit avant de la mettre sur papier, et comme pour chaque

chronique d'autobiographie, j'en ai fait une affaire personnelle. Je

l'ai écrite avec le cœur, avec les larmes, avec intériorité. Il m'est

difficile d'analyser un tel texte sans me catapulter dans la peau de la

protagoniste, qui nous livre non seulement le compte-rendu d'une

bataille, mais nous propose aussi des clefs salvatrices pour sortir

d'une prison dont les barreaux sont nos propres os. Je ne remercierai

jamais assez des personnes comme Samanta Borzi pour partager avec nous

de tels récits, qui impliquent une telle mise à nu et une telle

confession de maux terriblement intimes. Ce récit ne fut pas sans me rappeler celui de "Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée" paru dans les années 70, et qui m'avait marqué dans mon adolescence.

SAMANTA BORZI :

Du temps des veines à celui de la veine

– le récit d'un combat contre l'autodestruction –

(une chronique de Daphnis Boelens, avril 2014)

Tandis

que je poursuis mon combat contre la secte des Témoins de Jéhovah

satanistes de Tassin La Demi-Lune, enrichissant chaque semaine mon

website associé (uneviesurlaterre.canalblog.com) de nouveaux textes qui

portent matière à réflexion et suscitent de nombreuses réactions de tous

côtés, mais aussi élargissant le propos du site à celui d'un combat

contre toutes les formes de violences existant dans notre monde,

notamment par la publication de chroniques concernant les récits

autobiographiques de Tim Guénard et Virginie Vanos... voilà qu'en ce

matin du dimanche 16 février, je reçois sur facebook un court message

d'une jeune femme du nom de Samanta Borzi, qui me demande si ça

m'intéresserait de parler de son livre, vu que je suis chroniqueur sur

le web. Elle m'en touche deux mots, le sujet me touche,

et j'accepte d'en rédiger une chronique. Deux jours plus tard, je

reçois un exemplaire de son livre dans ma boîte aux lettres. Je me

retrouve alors plongé, dès les premières pages, dans un récit très

exceptionnel par sa sincérité, son regard cru, et par l'autocritique (je

serais même tenté de parler d'« auto-procès ») qu'il dresse d'une femme

qui a dû passer par l'enfer pour connaître, sinon le paradis, une

réalité (en)viable. Une femme qui a connu le néant, puis le trop-plein,

pour enfin trouver son eurythmie dans la partition de l'existence par

l'intervention de plusieurs clefs (de sol) décisives. Son témoignage

m'amène d'ailleurs à me poser la question de savoir si se faire du mal à

soi-même est une étape nécessaire dans le cheminement visant à

contrebalancer le mal que d'autres nous ont perpétré, afin d'atteindre

une sorte d'équilibre, de point neutre entre deux extrêmes qui

s'annihilent alors mutuellement, et d'espérer trouver, une fois cette

phase critique franchie (une fois que l'on est affranchi de l'aiguillon

de Damoclès qui oscille au-dessus de nos veines), sinon le bonheur, une

certaine sérénité, et le désir de se (re)construire enfin. Le désir. De

vivre.

Je

ne cesse de répéter qu'il n'y a pas de hasard, et si ma rencontre avec

Virginie Vanos à ce moment précis de ma vie n'en fut assurément pas un,

j'aurais tendance à dire que celui avec Samanta Borzi n'en est pas un

non plus. Ces rencontres s'avèrent en effet répondre à mon propre

combat, de la même façon que des arcs-en-ciel répondraient simultanément

au soleil et à l'orage. Ainsi vont les stratégies ambiguës de cette

brume impénétrable appelée le « destin ». Comme un dessein. Comme un

dessin. Abstrait. Qu'on doit décrypter. Où chaque œil y « crée » de sa

propre perspective.

Samanta

Borzi a connu très jeune la séparation de ses parents, tout comme moi,

et s'est retrouvée partagée entre une mère esseulée d'un côté et un père

séducteur de l'autre. Surgit dans la foulée, du jour au lendemain, une

belle-mère autoritaire, cruelle, dénuée d'empathie, impératrice dans la

gestion du pouvoir parental (si elle dispense une éducation « à coups de

ceinture » à ses propres filles, elle sera bien plus dure encore avec

Samanta qui apparaît à ses yeux comme une intruse dans la famille et

devient rapidement le bouc émissaire attitré de ses pulsions qui frisent

la barbarie), qui va précipiter Samanta dans la spirale inexorable de

la souffrance domestique doublée d'une perte progressive de tous ses

repères et d'un questionnement intérieur grossissant telle une tumeur :

POURQUOI ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça ? Pourquoi devoir vivre avec la

peur au ventre et le mal au cœur ? La peur : une première drogue,

émotionnelle celle-là, qui lentement, à son insu, s'insinue déjà en

elle.

Plus

concrètement : comment parvenir à trouver sa place au sein de ce double

foyer, dont l'un des deux est surtout un foyer d'incendie ? Lorsque sa

grand-mère décède, la seule personne dans son entourage qui parvenait à

canaliser toute la colère contenue de Samanta, et à l'apaiser par une

tendresse et une sagesse comme on rêve d'en trouver auprès d'une

grand-mère (Samanta écrit : « Je

me blottis tout contre elle et elle me caresse l'intérieur du bras

jusqu'à ce que je m'endorme. Je l'aime de tout mon être et elle me le

rend bien. »), Samanta craque. Elle est alors adolescente,

et la dégringolade s'amorce, inexorable. L'adolescence, période de

mutation, de métamorphose, où la poupée Barbie est remplacée par les

romans de Stephen King (il y a un demi-siècle, ç'aurait été par les

disques d'Elvis).

Par

la plus grande des fatalités, lorsqu'on se sent exister en marge du

monde, parce que différent, seul et incompris, en inadéquation par

rapport à ce que nous avons le sentiment que le monde exige de nous, en

porte-à-faux par rapport à ce qu'on avise lorsqu'on observe les autres

personnes de notre âge autour de nous, on se marginalise. Oui, quand la

vie nous plante au bord de l'autoroute, on cesse d'être conducteur ou

passager, pour devenir auto-stoppeur. Le balluchon qu'on se trimballe,

au passage, est toujours trop lourd pour nos seules épaules. On lève le

pouce un temps, mais on finit rapidement par baisser les bras. On

s'écarte, on s'isole, on dévie de la highway pour emprunter un sentier

moins battu (en apparence, car le « battu » ce sera vous), où l'on pense

trouver du réconfort, de l'oxygène, ou tout bonnement un sens à ce

vagabondage calamiteux appelé la « vie ». On grimpe dans la première

bagnole qui daigne s'arrêter pour nous prendre à bord, et ce n'est

évidemment pas la plus judicieuse. À

cet instant de notre épopée égarée, les rencontres que l'on fera seront

décisives dans le cours des événements qui caractérisera notre

biographie. Si on fait une rencontre magique, on peut se sauver et se

reconstruire. Mais une rencontre nuisible peut au contraire floculer notre faillite spirituelle, psychologique et sociale.

Dans

le cas de Samanta, à l'heure des premiers ébats amoureux, ce fut la

rencontre avec un garçon plus âgé, qui l'initiera à la drogue, et sans

qu'elle s'en rende compte (saleté d'innocence, quand tu nous tiens !) à

l'accoutumance aux stupéfiants. Aux premières volutes chanvrées d'une

cheminée de train à vapeur qui se met en branle, s'additionnent bientôt

les rails poudreux du chemin de fer que trace l'impalpable parasite. La

machine infernale s'est enclenchée, propre à vous conduire à la vitesse

d'un TGV à une gare de No Mans's Land, d'où les trains qui repartent

quand on essaye de la fuir, roulent tous dans la même direction : ils

décrivent une chienne de boucle pour revenir au point de départ. Il n'y a

soudain plus de départ ni d'arrivée, c'est l'engrenage... jusqu'au jour

où ce train profite d'un aiguillage pernicieux pour emprunter une voie

condamnée, qui se termine par un mur. Il ne reste alors qu'un train fou,

lancé à toute vapeur, que plus rien ne peut arrêter, et duquel, pour ne

pas y laisser sa peau, il faut parvenir à sauter en marche en faisant

toutefois attention de ne pas se rompre le cou à l'atterrissage. Putain

de ballast. Putain de fossé. Putain de largage.

Bien

des métaphores que tout cela, certes. Mais il s'agit bien d'un train,

et à un moment donné, lorsque certaines frontières physiques sont

dépassées, ce train vous entraîne dans des régions inconnues,

inexplorées de votre subconscient. On est alors à la merci de ce convoi

endiablé, et ne reconnaissant rien de ce qui nous entoure, on n'est plus

capable de réagir, de prendre des initiatives (et les bonnes décisions,

en l'occurrence), d'élaborer un plan d'attaque (ou de contre-attaque)

pour descendre de ce foutu train avant qu'il n'atteigne sa destination

finale... qui n'est autre que ce mur dans lequel il foncera et qu'il

heurtera de plein fouet pour tuer tous les occupants de ses wagons. Ce

train-là ne ralentit jamais. Non, jamais. Il convient alors, non pas

d'espérer un miracle pour en sortir, mais de s'entraîner mentalement

pour parvenir à sauter en marche sans se tuer.

Oui,

sortir de l'addiction à la drogue, c'est exactement cela. Un train

lancé à vive allure sur un mur, qui ne s'arrêtera pas avant le mur, mais

dont il faut apprendre à se sauver en s'éclipsant d'un bond avant le

crash terminal.

Samanta

Borzi a bien failli rester dans le train jusqu'à la collision, et

plusieurs tentatives de sauter en marche ont échoué... jusqu'à

l'apparition miraculeuse de cette main secourable que la vie lui a

tendue depuis un train fonçant sur des rails parallèles, dont la

destination n'était pas un mur cette fois mais un mûrissement profond de

soi. Samanta Borzi est parvenue à sauter en marche du train de l'enfer,

pour sauter en marche dans celui de la délivrance qui à un moment donné

s'est aligné à hauteur du premier train. L'opportunité de survivre

était là, il suffisait de la saisir, et de sauter d'un train à l'autre.

Plus facile à dire qu'à faire. Les acrobaties au sens figuré ne

s'improvisent pas. On ne saute pas aisément à pieds joints de son agonie

à sa renaissance. Entre deux vies, il y a toujours une mort quelque

part.

Ce

train de l'enfer a toutefois eu le temps de parcourir bien des

kilomètres et de franchir bien des frontières avant que Samanta ne

puisse enfin le quitter, et c'est sur ces nombreux kilomètres parcourus

que je vais m'attarder à présent. Ces kilomètres de vie ont brassé moult

paysages dévastés par les bombardements, conséquences d'une guerre avec

le monde entier, mais surtout d'une bataille avec soi-même.

Samanta

écrit : « La rencontre avec la drogue vous laisse une marque

indélébile. Je dirais que chaque être a une zone de faiblesse où il

manifeste une conduite dépendante, si celle-ci est en plus décuplée par

un besoin d'anesthésier certaines émotions qui semblent insupportables,

la personne sera d'autant plus susceptible de basculer dans le chaos.

Lorsque cette zone de faiblesse est exploitée par la drogue, surtout le

crack et l'héroïne, c'est l'ensemble de la personnalité de l'individu

qui est défigurée, manipulée, comme hantée.

Plus

de souffrance, plus d'angoisse, plus de mal ! Le changement d'humeur

est tellement puissant, tellement immédiat que cela marque la conscience

à vie. La capacité à décerner le bien du mal est alternée, anesthésiée

également sans doute.

Je me rendais compte de tout mais je n'arrivais plus à réagir !

La distorsion des courbes de ma conscience et cette bagarre interne permanente entre le bien et le mal ont entraîné une telle haine de ce que j'étais devenue que tout cela a généré beaucoup de violence, de culpabilité et de colère...

La distorsion des courbes de ma conscience et cette bagarre interne permanente entre le bien et le mal ont entraîné une telle haine de ce que j'étais devenue que tout cela a généré beaucoup de violence, de culpabilité et de colère...

J'étais devenue ma pire ennemie ! »

Des

passages très durs nous frappent au fil de la lecture, relatifs à son

enfance (cette période qui, comme nous le savons, façonne le reste de

notre existence), comme celui où elle raconte que sa belle-mère ne sait

pas faire la cuisine et l'oblige à manger des plats brûlés, jusqu'à la

dernière miette, jusqu'à lécher l'assiette... et qu'un jour Samanta

avait eu le malheur de vomir son repas, qu'elle avait alors été

contrainte par punition de bouffer son vomi jusqu'au dernier grumeau

prémâché. C'est l'accumulation de traumatismes semblables qui peuvent

conduire un être à une pulsion autodestructrice qui ne fait que traduire

une inversion des pôles : lorsque l'on est privé de tendresse, on

trouve ses repères dans ce manque d'amour précisément, et la douleur

devient une double nécessité. D'une part, lorsque le schéma de la

souffrance devient récurrent, on développe le besoin de souffrir pour se

sentir exister. D'autre part, on éprouve le besoin de se punir, par un

mécanisme mental qui porte à conclure que si l'on est maltraité, c'est

qu'on le mérite, et qu'en plus d'être puni par le monde, on doit donc

aussi se punir soi-même. La rédemption du feu par le feu. Du viol par le

viol.

Cela rejoint parfaitement un passage de mon dernier roman en date, L'Enfant Nucléaire

(paru chez Sarbacane en 2012) : « Quand on ne reçoit pas de caresses,

on apprivoise les coups, et les contusions se mettent à revêtir toutes

les couleurs de l’arc-en-ciel. On s’accoutume aux plaies, et sans s’en

rendre compte, un jour on se retrouve à les rouvrir pour les faire

revivre, parce qu’on n’existe plus qu’à travers elles. »

Samanta

se défonce, à la cocaïne, à l'héroïne, plus elle s'en envoie plus son

corps en réclame. Et lorsque son organisme commence à accuser les

symptômes de l'accoutumance, son jeune fournisseur l'amène chez un homme

qui accepte de lui refiler ses doses gratuitement... ou presque. Ce

tournant marquera, en réalité, ses premiers pas dans la prostitution, et

l'incipit de la déchéance. La vie en marge de l'amour enseigne

des leçons vitrioliques : ton corps n'est qu'un instrument, que tu dois

satisfaire par le poison pour tenir le coup mentalement, et que tu dois

instrumentaliser pour obtenir de quoi te procurer ce poison.

Finalement, dans cette phase précise, les dimensions

spirituelle/intellectuelle/émotionnelle n'existent plus, seul existe un

corps, qui s'avère à la fois une prison, un pique-assiette, un nombril

narcissique et insatiable, et une poubelle. On n'existe plus que par son

corps et pour son corps. Tout ce qui est de l'ordre du rêve, de

l'affectif, du rapport social tout court, est relégué à la géhenne. Si j'ose dire.

De

toute évidence, la drogue a le pouvoir de transformer une personne en

sa propre antithèse, et c'est ce qui arrive à Samanta, qui se retrouve

projetée dans un monde qui ne lui correspond pas, mais dans lequel elle

va (devoir) poser ses jalons afin de survivre et de sustenter ce besoin

(camouflé) d'autodestruction, d'auto-flagellation. Ce qui ne peut causer

que du tort finit, à force, par être considéré comme la seule chose

capable de procurer du bien-être. La plus grande perversité de la

drogue, est de nous faire croire qu'elle existe pour nous apporter la

plénitude et le remède à tous les maux, de nous faire croire,

finalement, que c'est au cœur même du mal qu'on trouvera le bien, que

c'est au cœur même de la souffrance qu'on trouvera le soulagement. De

nous persuader que c'est par la douleur qu'on peut guérir (de) la

douleur. De l'illusion pure et dure. Pure je ne sais pas, mais dure

sans aucun doute. La perversité est d'autant plus efficace que le shoot

provoque un effet orgasmique. On s'offre ainsi des orgasmes en

solitaire à répétition chaque jour, qui ne durent que peu de temps, et

qu'on paye cher, dans tous les sens du terme. Qu'on paye chair.

On parle de l'orgasme comme d'une « petite mort ». On serait alors en

droit de se demander : combien de fois doit-on crever pour pouvoir vivre

enfin ? Vivre à mort !

Si

l'on part du principe que Satan existe, je dirais que la drogue est sa

plus belle réussite. Le simple fait de confondre douleur et plaisir, et

d'élever cet oxymore au trône de l'accoutumance, est tout simplement

diabolique.

Samanta

insiste plusieurs fois dans son récit sur le caractère punitif des

plaies infectées qui parcouraient ses bras et jambes, causées par les

aiguilles de seringues. Elle se fait du mal pour se châtier de s'être

infligé du mal, d'avoir perpétré du mal autour d'elle, et enfin pour se

punir du mal qu'on lui a causé. Triptyque monstrueux, aux échos

dantesques. En résumé, se punir pour avoir été punie : tel est, à ce

moment de sa vie, la couleur de son destin. Ses bras charcutés, saignés,

violentés dans la quête désespérée d'une veine à piquer (les veines, à

un stade avancé de la toxicomanie, semblent se barrer à l'intérieur de

la chair, comme pour réchapper aux essaims de piquouses échappés des

ruches du leurre), ses plaies purulentes, au seuil de la septicémie (et

au-delà), témoignent de la détermination avec laquelle Samanta

s'implique dans son propre martyre. Elle veut aller jusqu'au bout...

Mais au bout de quoi ? Quel est ce bout ? Le saura-t-elle seulement

lorsqu'elle l'aura atteint ? Le sentira-t-elle lorsque le museau du

train approchera dangereusement le mur planté en guise de butoir ?

Samanta

absorbe de la drogue, et la drogue l'absorbe. Elle consomme de la

drogue, et la drogue la consomme. Un rapport d'équivalence, pourrait-on

dire. La drogue l'agenouille, la prostitution la met à quatre pattes, la

violence et la vacuité des rapports avec les hommes l'allonge sur des

lits de fortune comme dans des cercueils improvisés, où elle s'offre

sans répit, la tête enfouie dans un oreiller le temps que le micheton

ait « tiré son coup de fusil à pompe au canon scié »... dos tourné, tête

enfouie dans l'oreiller pour ne pas voir la gueule grimaçante du gugus

persuadé de lui donner du plaisir tout en prenant lui-même son pied,

mais qui la débecte plus qu'autre chose ; elle éprouve un froid dégoût

voire une méprisante indifférence pour tous ces hommes qui ne pensent

qu'à leur propre jouissance et qui ne voient pas – ou ne veulent pas

voir – qu'elle souffre et qu'elle a besoin d'être secourue ; parce que

quand on paye on a le droit contractuel d'être aveugle et sourd ; parce

que quand on paye on a le droit contractuel de puiser son plaisir dans

la souffrance de l'autre. Ainsi, Samanta apprend (par autodéfense) à

« être là sans être là », l'unique but de l'opération étant d'empocher

de quoi s'offrir l'orgasme du shoot une fois encore, à des

années-ténèbres de la jouissance sexuelle. Samanta meurt un petit peu

plus à chaque passe, bien qu'en surface elle ne ressente plus rien.

L'anesthésie du dédoublement. Elle n'est bientôt plus que l'outil de sa

propre destruction. Les michetons et dealers ne sont que les outils de

son outil, rien de plus. Ils sont les instruments de sa propre

instrumentalisation. Causes et conséquences se confondent dans une orgie

d'horloges déréglées. Samanta a le sentiment de se décomposer, telle

une falaise progressivement creusée par les vagues salées de l'océan qui

se fracassent incessamment sur sa poitrine rocheuse. Dans la poitrine,

le cœur. Dans le cœur, le roc. Dans le roc, une braise... qui ronge le

roc. Qui tient. Vaille que vaille. Vacillante.

Et

puis, au sein de ce tourbillon de désolation, il y a des hommes qui

compteront plus que d'autres, tous semblant surgis de nulle part, comme

envoyés par le destin... ou par Dieu, diraient les hommes de Foi.

Nicolas tout d'abord, un homme sérieux et sincère, bosseur et

responsable ; un ouvrier en bâtiment. Un homme bien, qui tente de lui

faire retrouver son équilibre, de la sortir de cette poisse toxicomane

qui la défigure. Une première grossesse survient de cette relation

(Samanta écrit : « Je suis une enfant qui a besoin d'un enfant comme

elle a besoin d'un doudou. Un bébé me semble un bon remède pour guérir

mes multiples plaies. En réalité, je désire un enfant comme on a besoin

d'un médicament ! »). Un garçon se développe dans son ventre...

Sacha... qui sera mort-né. Cette déchirure détruira son couple, et

Samanta se retrouve seule à nouveau, avec pour seul conjoint le

sentiment de culpabilité d'avoir tué son bébé à cause de la drogue

qu'elle continuait à s'envoyer dans les veines pendant qu'elle était

enceinte. Le verdict médical ne peut prouver que l'enfant est décédé en

raison de la drogue, mais Samanta a trouvé là une nouvelle raison pour

se punir, pour se faire du mal. Les seringues défilent, le sang

ruisselle, le pus sourd, les plaies abondent, la mort sourit, aiguisant

sa faux. Les déchirures dermiques en éruption ne parviendront toutefois

jamais à éteindre cette braise dans son roc-cœur : celle du désir de

s'en sortir, de devenir mère et conjointe, de fonder un foyer d'amour et

de paix.

À

ce moment-là elle ne le sait pas encore, mais en pensant que ce serait

la naissance d'un enfant qui la sauverait de la drogue et de l'enfer,

elle était dans le bon. Elle avait deviné où se trouvait la porte de

sortie. Car c'est en effet ce qui se passera. Mais pas avec Sacha,

l'enfant mort-né... Ni avec Medhi, l'enfant qu'elle aura ensuite avec

Saïd, et dont la présence ne suffira pas encore à Samanta pour décrocher

de cette vie de shoot, de trip, de strip et de sexe, balancée entre

peep-shows et appartements insalubres. Samanta décrit si bien ces lieux

sordides, sombres et sales, qu'on en perçoit les odeurs nauséabondes en

rapprochant des narines les pages de son livre. Saïd n'est pas la bonne

rencontre, car (sans doute désireux de lui faire plaisir ; une preuve

d'amour qui constitue pratiquement une contre-preuve d'amour) il l'aide à

se fournir en came quand elle en a besoin. Il consomme lui-même, alors

forcément... Pas étonnant non plus qu'elle soit tombée sur lui. On

fréquente qui on est (pour ne pas dire qu'on est qui on fréquente). À

ceci près que Samanta fréquente des gens qui ne lui correspondent pas,

car à ce moment-là, elle n'est plus elle-même. Une étrangère tangue dans

le miroir. Elle est, dans la nuit du mal, une ombre de chair et de

sang.

Au

vu de la description détaillée que Samanta fournit de ce passé, il me

paraît important de souligner un élément fondamental dans le cheminement

de cette jeune femme et dans son issue favorable : à savoir qu'à

travers tout elle était pleinement consciente de l'enfer qui se tissait

autour d'elle et en elle. Mais nous savons tous que ce n'est pas parce

que nous sommes conscients de certains mécanismes et engrenages

nuisibles qui nous animent et nous manipulent, que nous sommes pour

autant capables de les enrayer, et encore moins de les éradiquer.

Conséquemment d'ailleurs, nous sommes bien souvent de meilleur conseil

pour les autres que pour nous-mêmes. Nous sommes tous notre pire ennemi.

Aucune planque ne pourra jamais nous dissimuler et nous protéger de

nous-mêmes.

Néanmoins,

c'est cette puissante auto-conscience qui maintient Samanta en vie, qui

nourrit son désir de mettre un jour un terme à cette spirale infernale

et de se reconstruire, et qui lui permet, sans qu'elle le comprenne sur

le moment, de procéder à sa propre anamnèse afin de mettre le doigt sur

tous les problèmes qui l'ont conduite à cette voie de chemin de fer

létale, et sur le véritable remède qui la guérira de ce train (de ce

train de vie) fonçant droit sur un mur.

On ressent, dans le récit de chacune des étapes de son existence, cette acuité sensorielle avec laquelle Samanta s'observe in situ

comme à travers un miroir, et avec laquelle, des années après, penchée

sur le clavier de son ordinateur pour écrire son histoire, elle se

dissèque pour autopsier son calvaire avec une perspicacité de

chirurgienne. Parce que, comme je le mentionnais quelques paragraphes

plus tôt, elle a cette force que beaucoup n'ont pas (et qui, sans cette

force, courent droit à leur perte, sans espoir de retour) : celle de se

dédoubler jusqu'à devenir spectatrice de son propre destin, de son

propre corps, de sa propre psychologie, de son propre désespoir. Elle

est là sans être là. Une manière de se protéger, comme on retiendrait sa

respiration pour ne pas inhaler la fumée d'un incendie dans une usine

de produits chimiques. Un recul qui dédramatise, analgésie, recycle.

Elle se regarde dans ce miroir imaginaire, et sait exactement où sont

les failles à colmater, les problèmes à résoudre, et comment procéder

pour y parvenir de sorte que l'entreprise ait un impact radical sur le

cours effréné des événements. Elle n'a juste pas la force physique

nécessaire pour entreprendre le grand saut du train de la mort à celui

de la vie qui roule en parallèle.

On ne peut pas s'en sortir seul : Samanta serre les poings et se décide à aller quérir de l'aide.

Commencent

alors les visites et tentatives régulières dans des centres

thérapeutiques, des associations de soutien aux toxicomanes, des

cliniques de désintoxication de toutes sortes. Tentatives souvent

infructueuses, occasionnellement minées par la colère face à une

administration conçue pour analyser des humains comme on étudierait des

voitures. Des juges qui ne comprennent pas la réalité d'une toxicomane,

qui fonctionnent malgré eux par préjugés (comble pour un juge, que le

préjugé, non ?), qui estiment qu'une droguée n'est pas apte à fonder une

famille, à s'occuper de ses enfants, même quand les faits, les actes,

les efforts déployés tendent à prouver le contraire. Mais le mot

« drogue » clignote à leurs yeux comme l'enseigne d'un motel dans la

nuit noire. Pour eux, « drogue » signifie « coupable »... alors que ce

terme contient aussi intrinsèquement la notion de « victime ». Une maman

droguée est pour ces juges et médiateurs une droguée. Alors qu'une

maman droguée est avant tout une maman. Il lui faudra donc un jour

choisir entre « mère » et « merde ». Cela, elle l'a bien compris. Ça

ne se fera pas du jour au lendemain. Il y en aura des nuits noires à

passer. Et les jours et les nuits se confondront. Il y en aura des

assiettes de bouffe cramée à avaler jusqu'à la dernière miette, au sens

figuré cette fois. À la défigurer de dégoût... mais aussi de colère, et de désarroi.

Samanta

est cependant le juge le plus sévère de tous par rapport à elle-même.

Le plus impartial, peut-être. Elle ne se fait, pour ainsi dire, pas de cadeau.

Lorsqu'elle récupère Medhi mais sent que l'emprise de la drogue est

encore trop forte, elle va elle-même le remettre à un centre afin qu'on

prenne soin de lui car elle s'en sent incapable et ne veut pas lui faire

du mal. Preuve que nous sommes en face de quelqu'un de responsable, qui

à ce moment-là n'a seulement pas encore la force ou le déclic pour s'en

sortir. L'envie est le premier pas vers la sortie, mais ne suffit pas

en soi pour gagner cette sortie : il faut qu'elle soit accompagnée d'une

énergie et d'un soutien solides et durables.

Le

texte de Samanta Borzi, qui a la fois la dénude dans son autoviolence

et la condamne pour s'être laissée emporter par le courant d'air (car la

drogue, c'est du vent, rien de plus, mais un vent de l'ordre du

cyclone, qui ne laisse personne indemne sur son passage), et à la fois

l'observe d'un regard extérieur et solidaire de la souffrance subie,

nourrit l'empathie du lecteur. L'empathie est la qualité la plus

importante qui soit chez un être humain, car qui est dénué d'empathie

est dénué de la faculté d'aimer, la faculté la plus essentielle qui

soit. Si l'on ne comprend pas la souffrance d'autrui, si l'on ne cherche

pas à la comprendre mais qu'on se cantonne à la juger avec

condescendance en se croyant soi-même à l'abri de toutes les erreurs et

de tous les « crimes » que les autres commettent, on accuse la même

froideur que celle d'un tueur en série lorsque, au volant de sa bagnole,

il repère sa prochaine victime. Regarder sans amour, c'est comme

détourner les yeux.

Arrive

enfin un homme qui jouera un rôle décisif dans sa vie : Samuel. Elle

aura avec lui Lily, son troisième enfant, celui qui lui fera l'effet

d'un électrochoc et la persuadera d'arrêter la drogue une bonne fois

pour toutes. Elle ne restera cependant pas en couple avec Samuel

(Peut-être ne se sont-ils pas rencontrés au bon moment, peut-être est-il

trop intimement lié à cette période de sa vie où la cocaïne, l'héroïne,

constituaient son réveil-matin et sa fenêtre sur le monde ? Et ce, bien

que Samuel fût un homme droit dans son mode de vie et sincère dans ses

sentiments.), mais refera sa vie avec Sébastien, un homme divorcé, lui

aussi papa d'une petite fille, homme avec qui elle partage désormais son

quotidien, dans la paix, la joie, et l'équilibre enfin retrouvé.

Ainsi,

Samanta ne s'était-elle pas trompée en songeant, jeune déjà, que ce

serait un enfant qui la sauverait de l'autodestruction, de

l'autoviolence, de la pulsion d'auto-flagellation. Mais ce ne fut pas le

premier enfant (Sacha), ni le deuxième (Medhi) ; il fallut attendre le

troisième (Lily). Aucun amour n'est aussi fort que celui d'un enfant, et

l'on peut en conclure, au final, que c'est l'amour qui l'a sauvée du

« carnage » (un terme que je ne choisis pas au hasard). Ce livre est

donc bien une histoire d'amour : à travers l'amour que lui portent ses

enfants et Sébastien son compagnon actuel, Samanta a aujourd'hui

(ré)appris à s'aimer. Dans la foulée, elle aime la vie, la dévore à

pleines dents, réalise ses rêves, se rebâtit avec plus de foi et

d'enthousiasme que jamais... Elle est enfin elle-même, après avoir

« incarné » son contraire.

Son

combat n'est pas terminé, car elle doit aujourd'hui « rattraper le

coup » vis-à-vis de son fils Medhi qui souffre encore à l'heure actuelle

de troubles abandonniques et de problèmes de communication dus au fait

qu'il a passé une partie de son enfance dans des centres d'accueil pour

enfants de toxicomanes, privé de cocon familial, ne voyant sa maman

qu'une fois par semaine, voire une fois par mois, et ce des années

durant. (Samanta écrit : « Je

reste consciente que mon fils a été très abîmé par tout ce qu'il a vécu

et qu'il ne sera pas simple de réapprendre à vivre avec tout ce passif,

mais à force de patience et d'amour, rien n'est impossible. »)

Samanta lui offre aujourd'hui tout l'amour possible pour renouer ce

lien sacré avec son fils et lui panser les plaies morales. Rien n'est

facile, mais quand l'amour s'érige en moteur des rapports, j'ai tendance

à croire qu'on peut réparer certaines blessures, et qu'on peut aboutir à

quelque chose de beau. De sain. De vrai.

Ce

récit autobiographique nous prouve deux choses importantes. Pour

pouvoir se sortir d'une situation tragique et d'une spirale délétère, il

faut en effet que deux paramètres se croisent, tels des rails de chemin

de fer s'unissant à l'approche d'une gare. De la vraie gare de destination, cette fois.

Premièrement, il faut le vouloir. Il faut une volonté, une combativité,

une soif de vivre profondes, qui permettent de saisir, lorsqu'elle se

présente, l'opportunité que la vie nous offre pour nous en sortir. Mais

il faut aussi qu'à un moment donné la vie nous offre cette opportunité

(ce qui n'est malheureusement pas donné à tout le monde), que la vie

nous sourie de quelque manière que ce soit, qu'elle nous apporte quelque

chose de suffisamment puissant pour raviver le feu sacré en

nous, et nous permette par cela de saboter le cercle vicieux qui s'est

introduit tel un cambrioleur dans la quadrature de notre intimité pour

en dérober toute flamme, toute joie, toute vitalité, toute créativité.

Dans le cas de Samanta, ce fut l'arrivée de son troisième enfant : Lily.

La vie lui a fait un cadeau qui lui a donné la force-« pelleteuse », le

désir inexpugnable de contrecarrer l'entreprise de démolition que

représente la drogue.

Chance

et volonté, c'est là l'(ad)équation parfaite de l'existence humaine.

Sans chance, avec uniquement la volonté, on est irrémédiablement voué à

l'échec (mon propre destin me l'a maintes fois prouvé). Et sans volonté,

on est tout aussi voué à l'échec lorsque la chance se présente car on

ne la saisira pas. Samanta a eu de la chance, mais aussi de la volonté,

sans quoi elle ne serait sans doute plus de ce monde. Samanta est

consciente de cela, reconnaissante même, et témoigne de cette vérité

dans son récit. On ne s'en sort pas seul. On ne s'en sort pas par hasard

non plus. Et surtout, on ne s'en sort pas pour rien.

Oui, chance et volonté. Veine et combativité.

En

ce sens, le livre de Samanta Borzi est une véritable leçon de vie. Ce

que l'on apprécie particulièrement dans sa démarche, c'est la franchise,

la nudité, l'authenticité, avec laquelle elle dévoile son expérience

douloureuse. Et pourtant, malgré ce dévoilement, on ressent chez Samanta

Borzi beaucoup de pudeur, de respect, de tact. Ce qui l'illumine d'une

grande beauté intérieure. À la fois un appel au secours

(pour les autres personnes qui sont dans une situation comparable à

celle qu'elle a vécue, qui ne s'en sont pas encore sortis et ont

urgemment besoin d'aide, et surtout pour ceux qui n'osent pas demander

de l'aide), à la fois un mea culpa

(pour tout le mal que l'autodestruction peut causer autour de soi,

auprès des gens qui nous aiment, veulent notre bien-être et se battent

corps et âme pour parvenir à nous sauver du mal et de nous-mêmes), ce

partage de vécu dénote une grande générosité de cœur. Une grandeur

d'âme.

Oui,

pour tant de raisons, « La drogue dans mes veines mes enfants dans la

peau » est un (p)acte d'amour. Merci, Samanta, nous t'aimons aussi.

Daphnis Olivier Boelens, avril 2014

INTERVIEW de SAMANTA BORZI (avril 2014) :

Daphnis

Olivier Boelens : As-tu été confrontée, depuis la rédaction de ce

livre, à des personnes qui sont dans la même situation, dans le même

enfer dans lesquels toi-même tu t'étais trouvée ?

Samanta

Borzi : Oui, bien évidemment. Je me suis engagée sur le terrain, tant

auprès des usagers que des intervenants. Je vais régulièrement à la

rencontre des usagers, dans un centre d'urgence, Transit. J'y ai fait

beaucoup de séjours à l'époque, et je suis persuadée que ce genre

d'établissements doivent se multiplier. Quant aux intervenants, je vais

dans des écoles d'infirmiers, de sages-femmes, d'éducateurs spécialisés,

et j'essaye de leur amener des outils et des clés pour les préparer à

aller sur le terrain. J'ai eu quelques juges de la jeunesse qui m'ont

aussi contactée, après avoir lu le livre. Les retours sont plus que

positifs et j'ai bon espoir que les mentalités et la façon qu'ils ont

d'interagir avec ce public, changent.

D.O.B. :

Comment réagis-tu (ou réagirais-tu) face à quelqu'un se comportant

agressivement parce que sous l'emprise de la drogue ou du manque, un peu

comme toi-mêmes tu aurais pu réagir sous l'emprise de la drogue ou du

manque ? Est-ce que d'avoir vécu la chose et d'être consciente de tous

les mécanismes physiques et psychologiques que cela engage, te permet-il

de mettre ces toxicomanes en confiance et de les aider ? Sont-ils plus à

l'écoute avec toi (parce que tu fus comme eux) qu'avec des médecins qui

ne parlent qu'à travers la science ou avec des juges qui ne s'expriment

que par la loi ?

S.B. :

Je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation puisque ce que je

leur apporte, c'est de l'écoute et de l'empathie. Et crois-moi,

lorsqu'on est "dedans" ça fait un bien fou. J'essaye de leur renvoyer

que c'est possible, qu'ils sont capables de... Lorsque je discute avec

eux, ils sont en confiance car ils savent que je suis passée par là. Tu

sais, je me mets simplement d'égal à égal et on discute, on parle, on

échange. Je n'oublie pas la réalité qui est la leur. Ce serait

orgueilleux de penser que juste parce que j'arrive, ils vont arrêter. En

revanche, si j'amène des choses et que cela leur donne à réfléchir, à

se dire qu'il est possible de s'en sortir, j'aurai gagné une bataille

contre cette merde. En gros, ce que je veux leur montrer, c'est qu'il y a

de l'espoir. Toujours ! « Rien n'est impossible quand on le veut

vraiment ! » Carl Rogers a écrit :

« Quand j'ai été écouté et entendu, je deviens capable de percevoir

d'un œil nouveau mon monde intérieur et d'aller de l'avant. Il est

étonnant de constater que des sentiments qui étaient parfaitement

effrayants deviennent supportables dès que quelqu'un nous écoute. Il est

stupéfiant de voir que des problèmes qui paraissent impossibles à

résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend. » (Carl Rogers) Ce Monsieur avait tout compris.

D.O.B. :

Si tu pouvais remonter le temps, penses-tu que tu opérerais des choix

différents afin d'obtenir un parcours moins rude, moins violent, moins

dangereux ? Sais-tu les choix que tu aurais dû faire ou ne pas faire

pour éviter la spirale infernale que tu as connue ? En d'autres termes,

peux-tu identifier précisément le moment où tout a commencé et où une

alternative aurait encore pu dessiner in extremis une tout autre perspective de vie ?

S.B. :

J'aime à penser que la vie, Dieu, l'Univers, appelle ça comme tu veux,

ne te fait pas endurer tout cela sans une raison valable et si tu n'es

pas capable de les surpasser.... Il y a des leçons et du positif à tirer

dans tout... Il est très difficile de répondre à ta question, car il ne

s'agit pas que de moi, mais bien des dommages collatéraux que mes choix

ont provoqués.

Si je voudrais que mon premier fils soit en vie ?

Si j'aurais voulu accompagner mon père correctement dans la maladie jusqu'à sa mort ?

Si je ne voulais pas abîmer autant mon deuxième fils ?

Tout

cela, oui, je l'aurais voulu ! Tu sais, je suis fière de moi car j'ai

surmonté tout ça, mais il me reste une chose que je ne pourrai jamais

enlever, un stigmate : la culpabilité. Et lorsque j'entends les grands

discours qui me disent qu'elle me nourrit, je réponds... que oui,

effectivement. Je ne la laisse pas guider ma vie mais elle est bien

présente, car j'ai appris, et surtout j'ai pris conscience... C'est le

contraire qui ne serait pas normal.

Alors,

je vais te répondre en toute sincérité. Je pense que chaque étape de ma

vie m'a permise d'être qui je suis aujourd'hui. Certes, c'est à coups

de pelle dans la tronche que je me suis transformée et que j'ai appris à

être bienveillante avec moi et avec les autres, à profiter de chaque

instant, à regarder les choses différemment, à me dire que tout cela à

un sens. J'aime la femme, la mère, la fille que je suis devenue. Si on

retourne ta question, y serais-je arrivé sans avoir vécu tout cela ?

D.O.B. :

Ta question faisait l'objet de ma question suivante, en fait : Ou

penses-tu, au contraire, que si c'était à refaire, tu referais pareil

parce que c'est du fait que tu as connu tous ces déboires et toute cette

violence que tu es devenue aujourd'hui une femme épanouie, heureuse,

assoiffée de vie et consciente de ton bonheur ? Penses-tu qu'on ait

nécessairement besoin de souffrir pour comprendre la vie et pour se

construire solidement ? Penses-tu que ce chemin chaotique était

absolument inévitable pour avoir fait de toi la femme que tu es

aujourd'hui ? Crois-tu que le destin t'a fait vivre ces épreuves pour

t'amener à écrire ce livre qui pourra aider des personnes dans le même

cas que toi, et pour te permettre de témoigner également de vive voix

dans les écoles, les centres, les refuges ? Pour résumer le tout : dans

quelle mesure penses-tu que l'on est maître de sa propre destinée ?

S.B. :

Ce serait des plus présomptueux d'avoir la certitude d'être destinée à

faire le bien. En revanche, ce que je sais, c'est que j'essaye de faire

quelque chose de bien, à partir de ce qui m'est arrivé de mal. Je suis

empreinte d'une avidité de vivre, de partager et de distiller toute

l'énergie positive que je ressens aujourd'hui. Je ne souhaite pas à mon

pire ennemi ce que j'ai vécu. Mais, je remercie le ciel tous les jours

d'être avec les miens et de m'avoir gardée en vie car celle-ci a enfin

pris un sens.

D.O.B. : Quel

message délivrerais-tu aujourd'hui à un jeune qui serait tenté de

s'essayer à la drogue ? Ou plutôt, par quelle formulation, par quel

choix de mots, tenterais-tu de l'en dissuader ?

S.B. : Gainsbourg avait déjà très bien fait ça en écrivant "Aux enfants de la chance". Mes mots à moi seraient:

Si tu vas sur ce chemin, tu te perdras.

Si tu touches à cette crasse, tu connaîtras le pire de toi.

Si tu t'engages à la prendre comme compagne, tu deviendras orphelin de tout.

La poudre c'est le diable incarné ! Ne t'y aventure pas.

D.O.B. :

C'est curieux que tu associes la drogue au diable, car c'est aussi ma

vision des choses, que j'évoque d'ailleurs dans la chronique de ton

livre. Nous nous retrouvons sur ce point. Et même si mon vécu n'est pas

semblable au tien, je crois que sur bien des choses nous nous

comprenons.

Merci

beaucoup, Samanta, pour ce témoignage poignant, intègre, à cœur ouvert.

Je te souhaite beaucoup de bonheur au sein de ton foyer reconstruit,

avec ton compagnon et tes enfants. Que plus aucun mal, qu'il soit

chimique ou humain, ne vienne perturber ta sérénité. Nous te voulons

tous heureuse et souriante comme tu l'es aujourd'hui.

Daphnis Olivier Boelens, avril 2014